本文将深入分析这三大玩家在AI电商领域的不同策略和实践,探讨AI如何重塑电商的逻辑,提升用户体验,优化供应链效率,以及降低商家运营成本。

AI电商,正逐渐成为国内外科技巨头的共识。

9月29日,OpenAI宣布ChatGPT支持“即时结账”功能(InstantCheckout),用户无需跳转,即可在对话中完成从推荐到支付的全流程购物。首批接入平台包括手工艺品电商Etsy和全球最大独立站平台Shopify。

这一趋势,也在今年国内双11中集中显现。

阿里上线了6款AI导购应用,覆盖家装、服饰、母婴等多个场景;豆包接入抖音商城,成为国内首个大规模向电商跳转导流的AIAPP;京东则在JDD大会上公布了AI在供应链与零售各环节的落地实践。

由于资源禀赋和业务基础不同,三家代表性玩家走出了各自不同的路径:

字节跳动依托其内容生态,构建了从“种草”到“下单”的轻量闭环;

京东聚焦在自营体系,将AI优先部署于履约链路、库存调度,强化效率与成本控制;

阿里巴巴试图系统性重构整个平台,从“人—货—场”三个维度全面注入AI能力,提升用户决策效率、商品信息语义结构化、商家运营自动化。

透过这些动作可以看到,AI不仅在提升电商的效率,更在深度重塑平台的商品表达、用户决策与交易链路。也正是在这些真实落地中,我们逐步看清了AI电商时代的新范式与结构性机会。

/01/从字节到阿里,AI电商落地的三种路径

豆包接入抖音商城,更像是一个“轻量级”AI电商实验。

当用户提出消费相关问题,系统不再仅提供模糊建议,而是会直接列出商品卡片,并通过蓝色链接跳转至抖音商城。

目前,豆包已接入了数码、家电、美妆、母婴等多个垂类,甚至包括本地生活团购券,初步形成从内容到交易的闭环能力。

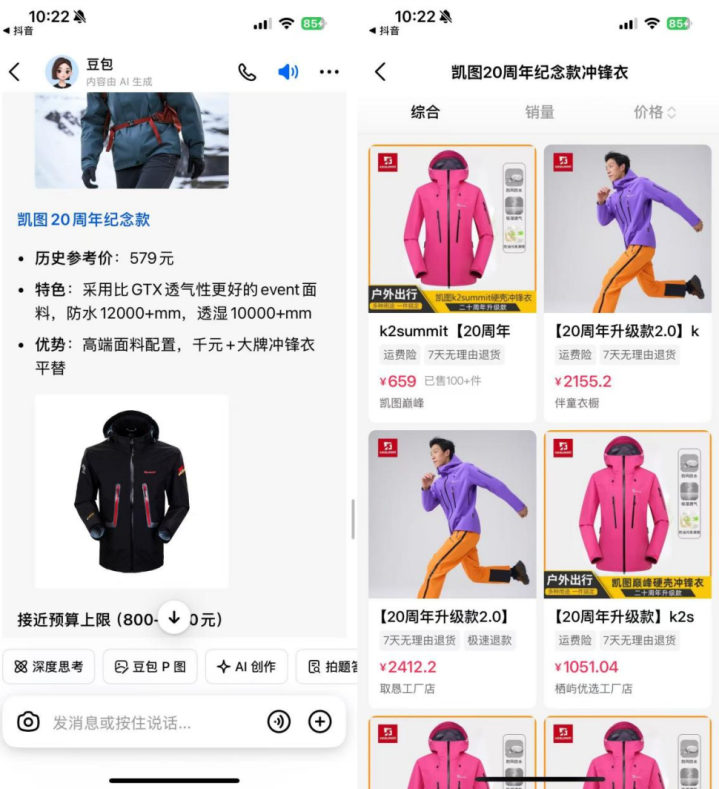

出于控制推荐质量的考虑,这些商品多数来自抖音电商评分4.8分以上的店铺,且支持综合、销量、价格排序。但点进去之后会发现,这套系统仍然缺乏“个性化推荐”“上下文理解”等更复杂的AI能力。

一个很明显的例子是,推荐内容略显粗糙:信息大多基于“历史参考价”、材质与设计亮点,并非实时动态数据。

例如,豆包推荐的一款凯图纪念款价格为579元,但实际页面并未找到对应产品,推荐链路更像是带货入口,而非“智能助理”。

本质上,豆包的尝试仍处在验证阶段。通过最小路径打通“种草—下单”链路,看看AI能否成为转化率的一环,只是缺乏行为数据支撑,目前推荐还停在浅层。

而京东则把AI能力更多应用于供应链体系的优化上,以提升“自营效率”。

从公开信息看,京东已经在物流、采购、仓储等核心环节部署了多个专用AI系统:包括用于物流调度的“物流超脑2.0”,以及覆盖工业供应链场景的“JoyIndustrial”大模型。

在这些环节里,AI的价值主要体现在优化决策以及流程自动化。

以“物流超脑2.0”为例,在面对仓储拥堵、包裹异常(如非标尺寸、易碎品)等情况时,系统能够自动识别并调整抓取策略与路径分配,减少对一线人员的依赖。过去依靠经验判断的问题,现在由AI实时计算与应对。

在工业供应链中,复杂度更高的问题来自商品本身。京东工业积累了超5700万SKU,但由于行业标准不一,“同类不同名”“零部件混用”等问题普遍存在。而借助“工品查”这种智能体,企业可以把人力在治理、清洗、标准化上的投入大幅减少。

京东将AI优先部署在供应链环节,本质上是继续扩大其履约效率优势。通过让系统在订单履行、库存周转、跨境合规等关键流程中响应更快、成本更低,进一步巩固其自营体系的确定性优势。

与京东和字节不同,阿里巴巴正在做一件更重的事情:用AI改造整个平台的效率。

阿里的落地路径大致可以分为三步:用户侧提升决策效率、商品侧重建信息语义、商家侧降低经营成本。

第一步是让平台真正“理解”商品。商品不只是图片和价格,它背后还有复杂的描述和类目,这些信息曾经杂乱无章、机器难以理解。阿里花力气清洗并结构化20亿商品,把这些碎片信息变成AI能读懂的语义层,让推荐和搜索系统“看得懂”。

第二步是降低商家经营成本。过去商家要雇人客服、找人设计详情页、分析数据做投放。现在阿里用AI工具把这些重复劳动自动化,让商家有更多精力投入内容与品牌表达。平台也因此收获更高质量、更统一表达的商品供给。

第三步,通过不同品类的AI导购应用,让用户更快做决策。比如,淘宝推出了一系列AI导购应用,从家装领域的“拍立搭”,到服饰领域的AI应用“AI试穿”等,围绕具体购物场景进行智能推荐,给出个性化搭配和导购建议。

总体来看,字节、京东和阿里在AI电商上的路径选择,清晰体现出各自的资源禀赋与战略侧重:

字节依托内容生态,用一种轻量化方式打通了“种草—下单”的转化链路;

京东将AI优先部署在供应链体系,强化履约效率和自营能力;

阿里则试图从“人—货—场”三个核心维度,系统性重构电商平台的匹配机制与服务流程。

/02/AI颠覆了“多快好省”电商逻辑

在电商变革史上,每一次范式跃迁,都源于一种基础技术的突破。

第一次是互联网。它让商品从货架走进网页,让“SKU无限扩张”成为可能。全球大约有1.7亿本独特的书籍,而沃尔玛线下门店平均只承载12万个SKU。这种物理空间与信息空间的落差,成为亚马逊的起点。

第二次是移动互联网。它的“超级能力”不是扩品类,而是提升时效。DoorDash、美团的崛起就是最好的证明。

AI带来的变革,则不在于多快,而在于“更聪明”。它重塑的是信息的处理方式,尤其是在需要理解、判断和咨询的场景中,展现出与以往完全不同的能力。

从AI的可介入程度来看,最大的空间并不在尿布、洗衣液这些确定性高、价格敏感、频次稳定的消费上,而是在那些高客单价、低频次、决策路径复杂的场景里,比如一件衣服、一台相机。

这些决策往往缺少明确标准,信息又高度分散,用户要么被淹没在内容平台的种草中,要么反复跳转于比价、测评、社交等多个平台之间,认知成本高。

在这种情况下,一个拥有丰富上下文、理解用户过往行为、能记住风格偏好、预算与变动的AI,就可以取代KOC和内容平台的角色,直接完成建议到转化的闭环。

在这方面,我们已经可以看到一些趋势:

Plush能帮助用户搜索女性时尚商品,给出基于风格偏好和体型的推荐;

Alta是数字衣橱,会根据已有衣物、日程与天气每天推送穿搭建议;

ArcadeAI更进一步,用户输入“为生日派对设计一枚星形戒指”,系统可以直接生成定制产品,甚至联动工厂实现按需生产。

这些尝试都指向一个方向:AI将不再只是“搜索引擎的下一代”,而是“消费决策的替代者”。

回到电商的本质,“多快好省”一直是主旋律。但“多”和“省”已经逐步被技术拉平:全网爬虫+SKU聚合+价格追踪,使信息不再稀缺;而履约自动化、跨平台调度,也让“快”很难形成独占优势。

真正的竞争焦点,正在转向“好”的维度,谁能理解得更深、推荐得更准、解释得更清楚。这对平台提出了两个更高要求:

对用户的理解深度:是否能够长期建模用户行为,形成动态画像;

对商品的专业表达能力:是否具备结构化非标准商品的能力,是否掌握该领域的知识表达权。

也正因为如此,那些既拥有交易链路、又掌握行为数据的平台,具备天然优势。

以阿里和京东为例,它们不仅掌握搜索行为,还掌握交易行为:你买了什么、何时下单、多快签收、是否退货、是否回购。这些数据背后,是一个AI可以学习的因果链条。

另一方面,AI也正在蚕食整条搜索路径中价值密度最低的部分,缺乏商业意图、同质化严重的“信息性查询”。

但在复杂度更高、认知成本更大的“专业问题”上,AI或许有着更大的用武之地,比如“哪款相机最适合人像摄影”“如何挑选儿童安全座椅”等等。这些查询背后藏着大量非结构化数据与多维度权衡,也往往是消费者决策路径中最具价值的一环。

这类问题中包含了大量非结构化数据、冲突信息与主观判断,是用户“最需要帮助”的一环,也是AI“最值得攻克”的高地。

从这个角度上说,相比于基于用户行为的场景优势,“专业深度”或许是更适合初创公司的竞争切口。谁能在复杂场景下提供具体、可信、可行动的建议,谁就有可能主导下一代电商范式的重构。

同创优配-配资开户大全-股票开杠杆-配资炒股导航提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:炒股配资178论坛网为加快推动家纺行业高质量发展贡献高阳力量

- 下一篇:没有了